Центральная городская библиотека

им.В.В. Верещагина Краеведческий отдел

им.В.В. Верещагина Краеведческий отдел

8 (8202) 57-35-95

2015-04-16

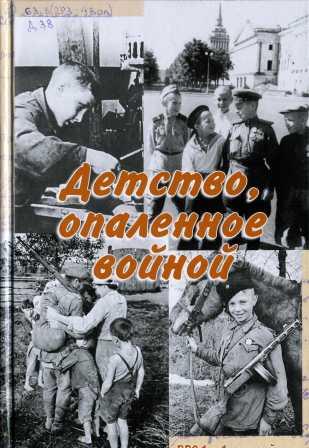

2015-04-16«Детство, опаленное войной» (Вологда, 2014) – два сборника воспоминаний тех, в чей самый безмятежный период жизни безжалостно ворвалась война, которая в один момент перечеркнула детство.

«Война нам детство разрубила

На части, горькие от слез,

Ночами долгими будила

Тревогой, страхом от угроз!»

(Алексей Сухарев)

Дети войны… Наравне со взрослыми они пахали колхозные поля, по двенадцать часов стояли у станков в холодных цехах завода, тушили зажигательные бомбы… А после войны восстанавливали разрушенное хозяйство – поднимали страну из руин. И никто не делал скидок на их голодное детство, на их подорванное непосильным трудом здоровье.

«Я уже с пяти лет пасла овец. … Помогала на сенокосе, сено шевелила, сушила», - вспоминает Алла Павловна Баркова.

«С пятого класса в школу ходили за семь километров, а после школы снова работали. Я возила молоко на маслозавод утром и вечером. Потом за каждым подростком закрепили лошадь, в марте на лошади развозили навоз на поля, потом боронили землю, в сенокос возили сено и силосовали, возили рожь, лен, - рассказывает Надежда Дмитриевна Вагоненкова.

А «ели все, что можно было жевать» (Вера Николаевна Вайтонис). «… варили суп из лебеды, крапивы без соли. … Кусок хлеба можно было обменять на банку кукурузы, а этим можно было накормить всю семью».

«Собирали по полям колоски, мерзлую картошку, клевер, мох. Все толкли в ступе, и мама пекла лепешки» (Зоя Ивановна Николаева).

А «в школе ученикам давали по 50 граммов хлеба с опилками» (Галина Никоновна Варламова). И «замерзали руки и чернила» (Тамара Валерьяновна Кузьменко).

Пятнадцатилетние считались взрослыми. О Мишиной Нонне Николаевне рассказывают, что в этом возрасте «она уже возила на тракторе ЧТЗ – 45 бревна», стала кормилицей семьи. Порой у нее не было сил, чтобы завести мотор; тогда помогали такие же трактористки: привязывали к рычагу веревку, втроем дергали, «ставили рычаг на «газ», а потом трактор топили чурками. Керосин давали только, чтобы завести трактор».

Пахали на лошадях, которые от голода часто не могли тащить плуг. Тогда вместо них впрягались женщины, «а председатель становился за плуг»…

Порой и одиннадцатилетние подростки «были «пашниками» (пахарями) – полуголодные, полураздетые» (Зоя Ивановна Николаева).

Многие из детей войны изведали горечь оккупации.

Старцева Нина Константиновна в 1941 году жила в городе Старая Русса, затем их семья переехала в деревню, которую вскоре заняли фашисты.

«Немцы отнимали у местных жителей теплую одежду, … угоняли скот и часто прочесывали окрестности в поисках партизан». Однажды они «согнали все население деревни – взрослых и детей – в один большой дом и подожгли его. От жары и угарного газа люди стали задыхаться. Но тут двое стариков сумели выбить два бревна в тыльной части дома и сделали лазейку. Дом этот стоял на берегу реки, и почти все люди успели выбраться и разойтись по берегу».

Дети войны – стойкое поколение. Они рассказывают о себе немногословно, почти без эм оций, не жалеют себя, и в воспоминаниях встречаются такие фразы: «Но нам жилось лучше, чем другим»; «Как бы ни была тяжела наша жизнь, но мы были дружны, все помогали друг другу, защищали слабых»; «Люди поддерживали ту семью, в которую приходила похоронка, и чем могли помогали. Дружно и сплоченно жили односельчане: помогали пахать, сажать и выкапывать картошку, нянчились с детьми по очереди».

Не потому ли они выдержали нечеловеческие испытания, вместе со взрослыми приближая великую Победу?

Надеемся, что эта удивительная книга – «Детство, опаленное войной» - поможет сохранить память о Великой Отечественной войне и осознать, в первую очередь, нынешнему юному поколению ценность мирной жизни, понять, что это – самая важная составляющая человеческого счастья.

Сборники, о которых шла выше речь, можно взять в отделе художественной литературы и искусства Центральной городской библиотеки им. В. В. Верещагина.