Центральная городская библиотека

им.В.В. Верещагина Краеведческий отдел

им.В.В. Верещагина Краеведческий отдел

8 (8202) 57-35-95

Известный детский хирург, почетный гражданин Череповца отмечает 80-летие

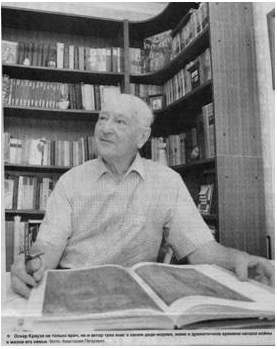

Оскар Краузе на пенсии уже девять лет, а его фамилия до сих пор не потеряла магического звучания для тысяч череповчан. «Вы тот самый доктор Краузе?» — то и дело слышит он от незнакомых и смутно знакомых людей на улице, в магазине, на почте, в поликлинике. Где угодно. «Да, я Краузе», — отвечает он. Обращающийся представляется в ответ — и оказывается пациентом Оскара Фридриховича или родственником пациента.

Невозмутимый и скромный, как большинство врачей, он уверен, что известностью обязан исключительно необычной фамилии. Мол, был бы Ивановым, забыли бы быстрее. Верится с трудом. Причина не в фамилии, а в делах, благодаря которым Оскар Краузе вошел в историю Череповца и отечественной медицины. Знаменитую фамилию Краузе унаследовали два сына, четыре внука и внучка. Незадолго до юбилея корреспондент «Речи» навестил главу большой семьи.

Летописец собственной семьи

♦ Чем занимаетесь на заслуженном отдыхе?

— Кое-что почитываю, пописываю, обрабатываю. В основном семейные документы. Сохраняю по возможности память о предках, родителях. В октябре закончил книгу о своем отце. Подходит столетие Первой мировой войны, перевернувшей историю не только нашей страны. Мой отец, тогда молодой московский детский врач, принимал в ней участие с первых дней. Сохранилось большое собрание его интереснейших писем невесте, потом жене за период с 1914 по 1917 год, до самого Октябрьского переворота. Отец писал почти ежедневно и подробно отовсюду: из Воронежа, где формировался госпиталь, из Галиции, Волыни, Румынии, где он командовал летучим санитарным отрядом. По этим письмам хорошо прослеживаются живые впечатления и настроения образованных людей тех лет. На фронте отец с энтузиазмом встретил и Февральскую революцию. Он был любителем-фотографом. Чудом уцелели его фронтовые фотографии: врачи, сестры милосердия, офицеры, солдаты, пленные австрийцы, несчастные беженцы, военное кладбище 1916 года и т. д. — вплоть до наблюдательного поста на дереве на позициях. Никому не приходило в голову это запрещать. Теперь это историческая ценность. Одно солидное московское издательство заинтересовалось, собиралось печатать, но когда работа была готова — отказали. Даже не читая. Нет, мол, денег. Но я не расстроен: книга-то сделана. Авось еще кто-нибудь заинтересуется, придет и ее черед.

♦ Какая деталь из писем отца с войны вас особенно поразила?

— Отец не с винтовкой бегал и воевал не с неприятелем, а с инфекциями и болезнями. Меня, как врача, который знает, что такое холера, сыпной и возвратный тиф, сибирская язва, дифтерия, поражает, в каких условиях проходила эта борьба со страшнейшими заразами. У них ведь ничего не было, возможности почти нулевые. Эпидемии бушевали не только в армии, но и в деревнях, расположенных рядом с военными позициями. Заболевает член семьи, за ним другой, третий. Отец описывает, как отряд приезжает в очаг очередной эпидемии, делают дезинфекцию, забивают зараженный колодец, но ведь больных-то девать некуда. Стационаров нет никаких, даже передвижных, в армейские брать запрещено. А не вывезешь больных, эпидемию в деревне не остановить. Что делать, как быть? И все-таки они работали и помогали. Очень помогали земские отряды Союза городов помощи больным и раненым воинам. Отец сам тяжело переболел и дифтерией, и всеми тремя тифами, и испанкой. Нам сейчас трудно представить масштабы тех бедствий. Появись сейчас в Череповце холера хотя бы у одного больного, все бы на ушах стояли. Я, когда работал, однажды для ускорения прихода в больницу эпидемиолога сказал по телефону: «по симптомам похоже на холеру». Так через считаные минуты ко мне не только эпидемиолог, но и все начальство прилетело. А для отца и его коллег сто лет назад холера была повседневной действительностью. Бывало, что человек, заболев утром, уже к обеду умирал...

♦ Он вас назвал немецким именем...

— Назвал в честь своего отца, московского учителя, который умер незадолго до моего рождения.

♦ В XX веке Россия дважды воевала с Германией. Как жилось отцу и вашим родственникам с фамилией Краузе?

— Всякое бывало, иногда приходилось и нелегко. И в письмах, кстати, это отражено. Во время Первой мировой войны в России были немецкие погромы, и жестокие. Например, в Москве в последние дни мая 1915 года. Громили и поджигали магазины, квартиры, мастерские и фабрики, чьи владельцы носили немецкую фамилию. Из окон «немецких» квартир выбрасывали на мостовую пианино. Людям с немецкими фамилиями тоже доставалось. Нам, детям, довелось наслушаться обидных прозвищ, особенно в начале войны, когда к тому же и родителей с нами уже не было: мы были дети «врагов народа», да еще «немцев».

♦ Когда вы впервые услышали о своем дедушке по материнской линии?

—Это был прекрасный человек, умный, образованный, с прекрасным чувством юмора. Демократ и настоящий русский интеллигент. Мы с сестрой знали о нем с раннего детства, мама любила о нем рассказывать. Показывала интересные открытки, которые отец присылал ей, еще девочке, в 1904 году из своего последнего далекого похода в Японию. Полковник морской артиллерии Федор Аркадьевич Берсенев родом был из волжского городка Мышкина, имел два образования — артиллерийское и металлургическое, по изготовлению корабельной брони, поработал в Англии и Америке. Он шел флагманским артиллеристом на головном броненосце «Князь Суворов». Лихая им досталась доля... Он погиб на посту, у дальномера в боевой рубке, в первые полчаса сражения. Осколок японского снаряда попал ему в голову. Обстоятельства его гибели описаны на страницах известного романа писателя Новикова-Прибоя «Цусима».

До свадьбы заживет

♦ Вы решили стать врачом из-за отцовского влияния?

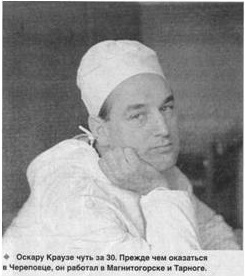

— В какой-то мере. Еще в десятом классе я не знал, куда податься и чем заняться. Интересовали физика и биология. Сестра, видя мои мучения и сомнения, посоветовала: иди в педиатрический по стопам отца. Конкурс был серьезный, но я поступил с первого же захода. Окончив, отправился в Вологодскую область, которая стала для меня родной на всю жизнь. Первым местом жительства здесь была Тарнога. Вообще-то, меня распределили во Владимир. Хороший город, шесть часов на автобусе до Москвы. А Тарнога была несусветной глушью. Там работал после лагерей мой отец, и я отправился ему на смену, он уходил на пенсию.

♦ Что отличает «взрослого» врача от детского?

— (Задумывается.) Отличия есть, и они серьезны. Болезнь у ребенка протекает во многом совершенно иначе; нужно знать и учитывать эти особенности — будь то инфекция, травма или аппендицит. Детскому врачу работать со взрослыми пациентами зачастую очень легко. Сравнивать эти две профессии — все равно что сравнивать часовых мастеров: один работает с башенными часами, а другой с дамскими часиками. Но дело, конечно, не только в размерах. Ребенок очень редко может сформулировать, что у него болит. И еще он всячески стремится избежать встречи с врачом, протестует. И ребенок всего боится. Его отрывают от привычной обстановки, и для него это шок. Ему трудно что-то объяснить. Со всем этим, помимо собственно медицинской работы, детский врач имеет дело ежедневно. Часто он, почти как ветеринар, вынужден догадываться о том, что происходит с ребенком.

♦ Какими качествами детский врач обязан обладать? Хорошие педиатры и детские хирурги добродушные и разговорчивые...

—Это не главное. Детский врач должен обладать безграничным терпением. Работа практически с каждым ребенком начинается с того, что ты стремишься его успокоить, завоевать доверие, на это уходит много сил и времени. Вот говорят: он подошел, сел, чего-то поговорил, и ребенок тут же замолк. Наверное, со стороны так и казалось. Но я ведь в это время не только говорил и успокаивал, это был лишь отвлекающий маневр. Я еще и делом занимался — прощупывал живот. А в этом деле столько тонкостей, я вам доложу. По учебнику этому научиться невозможно. Нужно перещупать несколько тысяч животов, никуда не денешься. У хорошего педиатра пальцы не менее чувствительны, чем у музыканта.

♦ Разговаривая с маленьким пациентом, вы сюсюкали и жалели или говорили по-взрослому, оперируя пословицами вроде «терпи казак...» и «до свадьбы заживет»?

—Никакого сюсюканья. Главное — понять, чего ребенок боится и от чего страдает, и по возможности избавить его от этого страха. Но подкупает то, что дети всегда открыты и не лгут — еще не научились этому. Знаете, когда я понимал, что ребенок пошел на поправку? Когда он мне первый раз улыбнется. Заходишь утром в палату, а он сидит в постели, еще слабенький и бледный, но улыбается тебе навстречу. И улыбка чуть заметная, чуть-чуть пробивающаяся, но все же улыбка. Все! Теперь дело пошло на лад!

«Богатырский период не захватил»

♦ Сейчас очень популярен миф о том, что раньше, лет 40—50 назад, дети были не в пример здоровее нынешних — богатыри, воспитывались на свежем воздухе и парном молоке. А сейчас, говорят, ни одного здорового ребенка. Разница действительно такая существенная?

—Богатырский период я не захватил, скажу честно.

Наоборот, когда работал в Тарноге в 50-х годах, у меня было стойкое ощущение, что ни одного вполне здорового дошкольника я не видел. У всех просматривался рахит. Приходишь в избу — стоит малыш, колупает штукатурку с печки и в рот, и на лице блаженство как от конфеты. «Печину ест», — говорит мне его мать. Или на моих глазах не раз кормили младенцев из рожка. Представьте себе коровий рог, на него надевается соска, а в рожке хорошо если просто молоко, а то ведь еще и «жеванина»: бабка беззубым ртом пожует хлеб — и туда. Стерилизовать такой рожок было бы сложно... Потолки низкие, форточек нет, духота сумасшедшая. «Мы проветриваем», — говорят. И вынимают деревяшку-пробку из отверстия на улицу диаметром вдвое меньше блюдца. В Череповце в 60—70-е годы общий фон гнойных заболеваний — остеомиелитов, гнойных пневмоний, аппендицитов — был неизмеримо тяжелее нынешнего. И поступали дети нередко весьма запущенные. Теперь этого не увидишь.

♦ Что у детского хирурга устает больше всего после горячего рабочего дня: руки, ноги, голова?

—Иногда случались такие дни, когда некогда было выдохнуть, по 15 операций на двух столах. День в операционной, ночь на дежурстве, часто беспокойном, и еще потом нелегкий рабочий день... Операции — это ведь не самое трудное в нашем деле... Общая усталость наваливалась, это было. Но по-настоящему устаешь не от операций, не от нормальной работы. Когда все идет нормально, знаешь, что делать, уверен в результате и видишь его — на душе спокойно и усталости нет. А когда у тебя на одной койке лежит непонятный больной, а на соседней прооперированный, но положительной динамики у него почему-то нет, и ты мучаешься, то ли и все ли ты сделал... Тогда появляется тревога, вымотанность и раздражение, и отдыхать не получается.

♦ Собственных детей доводилось лечить?

— Дочь в четырехмесячном возрасте чуть не умерла, до сих пор вспоминаю и вздрагиваю. Лечил сам. Дома. Ребята притащили баллон с кислородом, сам капельницу сооружал, кормил через трубочку. В другой раз довелось сыну грыжу оперировать... Вправлял обоим сыновьям подвывихи лучевой кости, лечил от ожога — а как же?

Консультировать и помогать

♦ Череповецкое детское отделение и вас лично считают новаторами. В чем выражалось это новаторство?

—Наш главный девиз — «Береги живую ткань!». Наши хирурги гордятся небольшими, малозаметными «физиологичными» оперативными доступами. А о множестве всяких новинок-достижений в двух словах не расскажешь. Например, лечение инвагинации кишечника без хирургической операции. При инвагинации кишка малыша вворачивается внутрь своего просвета, возникает непроходимость — состояние очень опасное. Она обычно наблюдается у детей до полутора лет. В свое время, когда я учился, диагноз «инвагинация» означал немедленную операцию, а умирало при этом много — до трети малышей. Когда я в начале 60-х годов работал в Магнитогорске, от инвагинации за один год умерло шесть человек. Мне дали задание разобраться с этим вопросом всерьез. Вскоре я попал в Москву, занимался в Русаковской больнице у своего институтского преподавателя, ведущего детского хирурга страны профессора Станислава Яковлевича Долецкого. Однажды встречаю однокашника Леню Рошаля — мы с ним не только учились одновременно, но и играли вместе в баскетбол за институт. Оба были в третьем составе, потому что ростом не отличались. Разговорились. Леня рассказал мне, что они в детской больнице им. Дзержинского начали лечить инвагинацию без операции — с помощью воздушной клизмы. Зачастую инвагинат легко расправляется воздухом. Уже около двадцати ребят пролечили... И достает из кармана халата английскую трубку с манжеткой. «Я с ней никогда не расстаюсь», — говорит Леня. Вернувшись домой, я начал делать подобное в Магнитогорске, где и были пролечены первые 86 детей с инвагинацией. Успех вдохновлял. Манжетки на трубки делал сам из резиновых перчаток. Когда я через пять лет приехал в Череповец, у меня уже был накоплен некоторый опыт. А в 2003 году, уходя на пенсию, я доложил на конференции, что за первые 33 года в Череповце мы пролечили 476 больных с инвагинацией. В 416 случаях (87,4 %) обошлись без операции. И умер за это время только один больной (0,21 %) — и тот не от избранного лечения. Таких результатов не достигнуто ни в одной клинике страны: 2—4 % летальности тогда еще считались вполне приличным показателем.

♦ Часто ли на улице или в магазине к вам подходят бывшие пациенты?

—Случается. И меня удивляет, что люди меня помнят. Жена называет где-то в учреждениях нашу фамилию и довольно часто слышит: «А вы не родственница врачу Краузе? Он меня оперировал двадцать лет назад». Прихожу недавно в один магазин, беседуем мирно с продавцом. Он вдруг спрашивает: «А вы в детской больнице работали?» «Было дело», — отвечаю. «Вы меня оперировали, — говорит. — Крипторхизм у меня был». Я интересуюсь: «И как теперь, «аппарат» работает?» А он: «Женат, двое детей, спасибо вам». Или еще смешной случай был. Вызвал такси, разговорился с водителем, в разговоре произнес фамилию Краузе. Его как током дернуло. Достает телефон, звонит, кричит в трубку: «Люба, знаешь, кто у меня в машине сидит?! Твой Краузе. Да, тот самый!» Оказывается, я оперировал его жену в дошкольном возрасте, и она до сих пор меня вспоминает. Видно, мать ей что-то рассказывала. Или однажды возвращался домой поздно, зима, темнота. Иду по узкой тропинке, навстречу крепкий мужик. Я решил его пропустить и остановился, и он встал. Стоим, смотрим друг на друга. Немножко не по себе стало. А он вдруг произносит: «Я вас знаю, вы мою дочку оперировали».

♦ Вы уходили на пенсию в начале нулевых, преодолев 70-летний возрастной порог. Не отпускали?

—Да я бы и еще остался, если бы можно было работать больше головой и опытом. Консультировать и помогать.

Сергей Виноградов

Источник: Речь. – 2012. – 21 ноября (№ 220). – С. 9.